In letzter Zeit liest man öfter über Schulsozialarbeit im Erzgebirgskreis, meist steht dann die Stelle der Schulsozialarbeiterin oder des Schulsozialarbeiters auf der Kippe, da kein Geld (mehr) dafür da ist.

Was ist Schulsozialarbeit genau, was bringt sie, ist sie Luxus oder ein Muss? Diese und weitere Fragen haben wir an die Duale Hochschule Sachsen, Staatliche Studienakademie Breitenbrunn geschickt. Lehrende des Studiengangs Soziale Arbeit haben sie beantwortet.

1. Was ist eigentlich Schulsozialarbeit?

Schulsozialarbeit ist ein professionelles Unterstützungsangebot an Schulen, das Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen, sozialen und schulischen Entwicklung stärkt, Konflikte bearbeitet und als Bindeglied zwischen Schule, Elternhaus und Jugendhilfe wirkt.

Schulsozialarbeit ist durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz vom 09. Juni 2021 als eigener Paragraf (13a SGB VIII) in den Kanon der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe aufgenommen worden. Damit legitimiert sich der Auftrag der Sozialen Arbeit, an Schulen sozialpädagogisch wirksam zu werden.

2. Wie unterstützt die Schulsozialarbeiterin einzelne Schülerinnen und Schüler?

Die Schulsozialarbeiterin unterstützt einzelne Schülerinnen und Schüler, indem sie ihnen in einem geschützten, vertraulichen Rahmen als Ansprechperson zur Verfügung steht. Sie bietet individuelle Beratungsgespräche an, in denen persönliche, schulische oder familiäre Anliegen thematisiert werden können. Dabei geht es sowohl um die Stärkung sozialer Kompetenzen und persönlicher Ressourcen als auch um die Bearbeitung von Konflikten, Krisen oder Belastungssituationen.

Der Vorteil einer Sozialpädagogischen Unterstützung liegt darin, dass junge Menschen nicht nur in ihrer Rolle als Schülerinnen und Schüler betrachtet werden, sondern als junger Mensch in einer besonderen Lebensphase (Kindheit, Jugend). Durch diesen ganzheitlichen Blick (unabhängig von schulischen Leistungen und Bewertungen) ist es möglich, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, was für Lehrkräfte in der Regel verwehrt bleibt.

3. Welche Vorteile bietet die Schulsozialarbeit für die gesamte Schulgemeinschaft?

Schulsozialarbeit trägt dazu bei, ein positives Klassenklima zu fördern, indem sie präventiv arbeitet, Konflikte frühzeitig bearbeitet und das soziale Miteinander stärkt. Durch Projekte, Trainings und Gruppenangebote unterstützt sie Teamfähigkeit, Toleranz und respektvolle Kommunikation innerhalb der Schülerschaft.

Geht es den einzelnen Schülerinnen und Schülern gut, steigt auch das Wohlbefinden aller Menschen, die in einer Schule wirken. Problemlösungen, die in einem Aushandlungsprozess auf Augenhöhe mit den jungen Menschen entwickelt werden, sind dabei in der Regel nachhaltiger als Anordnungen und Konsequenzen von Autoritätspersonen wie der Lehrkraft.

Für Lehrkräfte bedeutet Schulsozialarbeit eine Entlastung, da sie in herausfordernden Situationen beratend und vermittelnd zur Seite steht. Eltern wiederum profitieren von einer niedrigschwelligen Anlaufstelle, die bei schulischen und familiären Fragen Orientierung bietet.

Schulsozialarbeit ist jedoch nicht dafür verantwortlich, Lehrkräfte in ihrem Bildungsauftrag zu entlasten und Unterrichtsausfall zu kompensieren oder formale Bildungsangebote zu entwickeln.

4. Mit wem arbeitet die Schulsozialarbeiterin zusammen?

Schulsozialarbeit richtet sich in erster Linie an die jungen Menschen. Um die Zielstellungen (siehe Punkt 2) zu erreichen, kooperiert Schulsozialarbeit auf unterschiedlichen Ebenen: innerhalb der Schule (mit Lehrer:innen, der Schulleitung, pädagogischem Personal), mit den Familien der jungen Menschen und (bei Bedarf) mit externen Institutionen (z. B. Beratungsstellen).

5. Lässt sich bewerten, welchen Effekt Schulsozialarbeit ganz konkret hat?

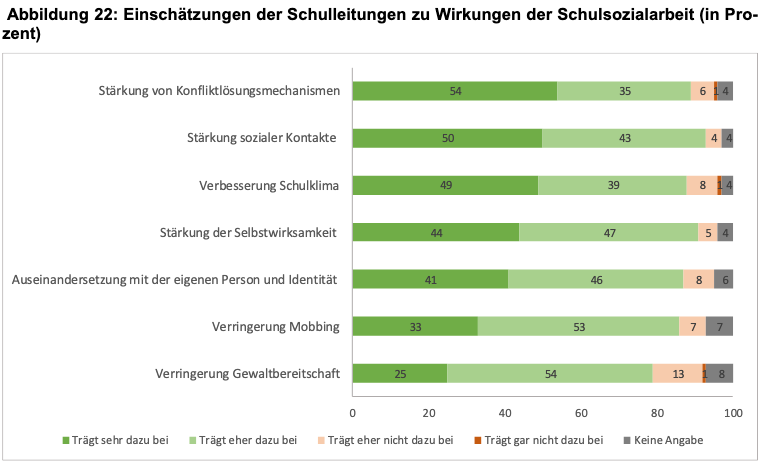

Schulen, die schon lange eine Schulsozialarbeiterin haben, berichten positive Effekte. Exemplarisch können die Ergebnisse der „Prozessbegleitenden Evaluierung des Landesprogramms Schulsozialarbeit“ aus dem Jahr 2020 angeführt werden:

6. Ist Schulsozialarbeit Luxus oder ein Muss?

Schulsozialarbeit ist kein Luxus, sondern ein unverzichtbares Angebot im heutigen Bildungssystem. Schulen sind längst nicht mehr nur Orte des Lernens, sondern auch Lebensräume, in denen vielfältige soziale, emotionale und gesellschaftliche Herausforderungen sichtbar werden. Insbesondere das Ganztagsförderungsgesetz trägt dazu bei, dass Kinder zunehmend mehr Zeit in der Institution Schule verbringen können und entsprechend einer adäquaten Betreuung bedürfen. Hier bietet Schulsozialarbeit eine niedrigschwellige, kontinuierliche

Unterstützung, die Schülerinnen und Schülern beim Bewältigen von Krisen, Konflikten oder Benachteiligungen hilft und damit Bildungschancen sichert und Chancengerechtigkeit fördert.

7. Ist eine Schulsozialarbeitsstelle an einer Schule genug?

Ob eine einzelne Schulsozialarbeitsstelle für eine Schule ausreicht, lässt sich nicht pauschal beantworten. Der tatsächliche Bedarf hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab. Dazu zählen insbesondere die Größe der Schülerschaft, die sozioökonomischen Rahmenbedingungen der Schülerschaft (bspw. Migration, Erwerbstätigkeit der Eltern, Sozialleistungsbezug), die Lage der Schule (z. B. in sozial benachteiligten Stadtteilen oder in ländlichen Regionen) sowie die Verfügbarkeit weiterer unterstützender Angebote (z. B. Inklusionsassistenz, Einzelfallhilfe, Schulpsychologie).

In Schulen mit komplexen Problemlagen und einem hohen Unterstützungsbedarf ist eine einzelne Fachkraft oft nicht ausreichend, da die Vielzahl an Aufgaben von einer Person nur schwer leistbar ist.

8. Wer bezahlt die Schulsoziarbeitsstellen?

Die Schulsozialarbeit wird durch die Mittel des Land Sachsen sowie der zuständigen Kommune/Gebietskörperschaft finanziert.

9. Der Freistaat bezahlt nur Schulsozialarbeitsstellen an Oberschulen komplett. Brauchen Gymnasien und Grundschulen keine Schulsozialarbeiterin?

Kinder und Jugendliche können in ihrer Entwicklung unabhängig von ihrer aktuell besuchten Schulform Unterstützung benötigen. Hierzu Verweis auf Frage 6.

10. Welche Ausbildung und Qualifikationen braucht man als Schulsozialarbeiterin?

Entsprechend der Fachempfehlung zur Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen müssen die tätigen Fachkräfte „neben ihrer persönlichen Eignung über einen berufsqualifizierenden sozialpädagogischen Hochschulabschluss verfügen“ (2017: 13).

11. Kann man mit einem Abschluss von der Studienakademie Breitenbrunn Schulsozialarbeiterin werden?

Ja, unabhängig von der gewählten Studienrichtung ist es mit dem Abschluss der Studienakademie Breitenbrunn (DHSN) möglich, als Schulsozialarbeiterin zu arbeiten. Am besten vorbereitet sind jedoch Absolvent:innen aus der Studienrichtung Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit.

12. Welchen Eindruck haben Sie: Steigt oder sinkt das Interesse an einer Ausbildung zur Schulsozialarbeiterin?

Das Interesse an einer Ausbildung ist grundsätzlich vorhanden, da das Arbeitsfeld Schule ein bekanntes und attraktives Tätigkeitsfeld darstellt. Es bietet vergleichsweise geregelte Arbeitszeiten sowie eine enge Anbindung an ein institutionelles Setting, was für viele Fachkräfte attraktiv ist. Allerdings bestehen deutliche strukturelle Hürden: Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind in der Regel nicht in der Lage, die Studienvergütungen zu finanzieren. Entsprechend sind es aktuell vor allem private Schulträger, die als Praxispartner Studienplätze anbieten.

13. Denken Sie, dass Schulsozialarbeit angemessen gewürdigt wird?

In Bezug auf Frage 5 ist davon auszugehen, dass die Schulen selbst Schulsozialarbeit angemessen würdigen. Insbesondere im öffentlichen und nicht-schulischen Diskurs scheint jedoch keine angemessene Würdigung zu erfolgen. Dies zeigt sich unter anderem in der Befristung von Arbeitsverträgen (und damit einer Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen) und der Tatsache, dass insbesondere politische Akteure immer wieder über die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit debattieren.

14. Welche Empfehlungen haben Sie an politische Entscheidungsträger bezüglich Schulsozialarbeit?

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit sollte langfristig und verlässlich gestaltet werden. Idealerweise sollte die Zuständigkeit vollständig in die Länderfinanzierung überführt werden, analog zur Vergütung von Lehrkräften durch den Freistaat, um Planungssicherheit und institutionelle Stabilität zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist es notwendig, die Ausbildung von Schulsozialarbeiter:innen systematisch zu fördern, insbesondere durch die Sicherstellung der Studienvergütung, um den Praxispartnern die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften zu ermöglichen.

Schließlich sollte Schulsozialarbeit als fester, selbstverständlicher Bestandteil schulischer Infrastruktur an allen Schulformen etabliert werden. Eine flächendeckende Präsenz würde nicht nur die Qualität der individuellen Unterstützung erhöhen, sondern auch die Rolle von Vertrauenslehrkräften ergänzen oder teilweise ersetzen, wodurch zusätzliche Unterrichtsressourcen freigesetzt werden könnten.

„Wir bedanken uns herzlich bei den Lehrenden des Studiengangs Soziale Arbeit an der DHSN Breitenbrunn für die Beantwortung der Fragen. Ich stimme zu: Schulsozialarbeit ist kein Luxus, sondern heutzutage unentbehrlich an Schulen – auch an Gymnasien“, so Thomas Lein, Vorsitzender der SPD-GRÜNE-Fraktion. „Denn Kinder und Jugendliche benötigen unabhängig von der Schulform Unterstützung in Krisen, bei Konflikten und in ihrer persönlichen Entwicklung.

„Wir bedanken uns herzlich bei den Lehrenden des Studiengangs Soziale Arbeit an der DHSN Breitenbrunn für die Beantwortung der Fragen. Ich stimme zu: Schulsozialarbeit ist kein Luxus, sondern heutzutage unentbehrlich an Schulen – auch an Gymnasien“, so Thomas Lein, Vorsitzender der SPD-GRÜNE-Fraktion. „Denn Kinder und Jugendliche benötigen unabhängig von der Schulform Unterstützung in Krisen, bei Konflikten und in ihrer persönlichen Entwicklung.

Schulsozialarbeit stärkt das Miteinander, entlastet Lehrkräfte und fördert Chancengleichheit. Damit ihre Wirkung nachhaltig gesichert wird, braucht es eine verlässliche Finanzierung, ausreichend Stellen und die flächendeckende Verankerung in allen Schulformen.“

Zuständig für Entscheidungen zur Jugendhilfe und Schulsozialarbeit ist im Erzgebirgskreis der Jugendhilfeausschuss. Dieser hat 24 Mitglieder, darunter acht Kreistagsmitglieder, die aus den Fraktionen CDU/FDP, AfD und Freie Wähler kommen. Die SPD-GRÜNE-Fraktion hat keinen Sitz in diesem Ausschuss.

Offensichtlich reicht das Geld nicht, das der Landkreis für Schulsozialarbeit zur Verfügung hat bzw. stellt. Nach aktuellem Stand könnten vier Gymnasien und eine Grundschule von einer Streichung der Schulsozialarbeitsstelle zum Jahresende betroffen sein. Grundlage für die Auswahl dieser Schulen ist eine Art Ranking, eine „priorisierte Schulstandortliste“ des Landratsamts mit Kriterien wie Anzahl Schülerinnen/Schüler und Schulpflichtverletzung.

Dr. Elke Stadler ist für die Fraktion Mitglied im Ausschuss für Familie, Bildung, Gesundheit und Soziales: „Bei aller Skepsis gegenüber den geplanten Einsparungen bei der Schulsozialarbeit halte ich es für besonders bedenklich, wenn es auch Grundschulen betreffen soll. Gerade in der Grundschule werden schließlich wichtige Weichen für die weitere Entwicklung unserer Kinder auf vielen Gebieten gestellt.“

Dr. Elke Stadler ist für die Fraktion Mitglied im Ausschuss für Familie, Bildung, Gesundheit und Soziales: „Bei aller Skepsis gegenüber den geplanten Einsparungen bei der Schulsozialarbeit halte ich es für besonders bedenklich, wenn es auch Grundschulen betreffen soll. Gerade in der Grundschule werden schließlich wichtige Weichen für die weitere Entwicklung unserer Kinder auf vielen Gebieten gestellt.“

Fraktionsmitglied Hendrik Uhlmann kritisiert, dass der Landkreis die Schulsozialarbeit an den fünf Schulen nicht weiter fördern will: „Die Stellen sollen jetzt eingespart werden, weil es an diesen Schulen vielleicht aktuell gut oder besser als an anderen Schulen funktioniert. Dabei ist der Erfolg ein Argument für den Erhalt, nicht für die Kürzung. Werden die Schulsozialarbeitsstellen gestrichen, eskaliert es irgendwann wieder. Darüber hinaus bedeutet die Entlassung von Fachpersonal einen Einschnitt und Verlust. Die Sozialarbeiter müssen sich zwischenzeitlich neue Jobs suchen, sie zurückzugewinnen oder neue zu finden, ist langwierig und ressourcenintensiv.“

Fraktionsmitglied Hendrik Uhlmann kritisiert, dass der Landkreis die Schulsozialarbeit an den fünf Schulen nicht weiter fördern will: „Die Stellen sollen jetzt eingespart werden, weil es an diesen Schulen vielleicht aktuell gut oder besser als an anderen Schulen funktioniert. Dabei ist der Erfolg ein Argument für den Erhalt, nicht für die Kürzung. Werden die Schulsozialarbeitsstellen gestrichen, eskaliert es irgendwann wieder. Darüber hinaus bedeutet die Entlassung von Fachpersonal einen Einschnitt und Verlust. Die Sozialarbeiter müssen sich zwischenzeitlich neue Jobs suchen, sie zurückzugewinnen oder neue zu finden, ist langwierig und ressourcenintensiv.“